| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- 자전거여행

- #100대 명산

- 견지낚시

- 한남금북정맥

- 지리산

- #삼남대로

- 금남정맥

- 잣숲

- 국토종주 자전거길

- 잣나무숲

- #야영산행

- 시산제

- 국사봉

- 섬산행

- 야영산행

- 낙남정맥

- 한남정맥

- 백운산

- #삼남길

- 100대 명산

- 백두대간

- #견지낚시

- 100대명산

- 한북정맥

- 호남정맥

- 낙동정맥

- 금북정맥

- 야영

- 삼남길

- 자전거 라이딩

- Today

- Total

독만권서 행만리로(讀萬卷書 行萬里路)!!!

[야영산행]왕방산/王方山-왕의 산 본문

[야영산행]왕방산/王方山 [야영산행]왕방산/王方山  2009년 8월 20일 경기도민일보는 포천시가 관내 왕방산의 한자 표기를 확정하는 포천시 지명위원회 심의회의를 개최했다고 보도했다. 참석자는 포천 부시장과 향토사학자, 지역 대학의 교수들로 구성되었다. 안건인 왕방산의 한자 표기는 그동안 "王方山", "旺方山", "王訪山" 등 세 개가 혼용되고 있었다.

결론은 "王方山"이었다. 기사에 따르면 "고증자료를 바탕으로 ‘조선왕조실록’, ‘승정원일기’와 김정호가 편찬한 ‘대동지지’, 포천의 읍지인 ‘견성지’ 등 다양한 자료에 기록된 왕방산(王方山)의 표기가 일관되게 사용돼야 할 것이라는데 만장일치로 의견을 모았다"라고 전한다.

왕방산의 한자 표기가 이렇게 다양했던 것은 여러 이유가 있다. 이 산은 왕의 방문과 관련된 전설이나 사실이 많다. 신라 헌강왕이 절의 낙성식에 참석했다는 설과 궁예의 방문설, 그리고 조선조 여러 왕의 사냥터 방문 등이다. 거기서 유래한 이름이 '찾을 방(訪)'을 쓴 '王訪山'이다.

다음은 일제의 한자 표기설이다. 일부 극단적 반일주의자들은 일제 강점기에 일제가 우리나라 지명의 기(氣)를 누르기 위해 주요 산맥에 쇠말뚝을 박는 한편, '왕(王)'자가 들어가는 지명을 모두 '왕(旺)'으로 바꾸었다 주장한다. 인왕산(仁旺山), 화왕산(火旺山), 왕방산(旺方山), 의왕시(儀旺市) 등이 대표적이다.

이 주장의 근거는 왕(旺)을 파자(破字)하면 '日王(일왕)'이 된다는 것에 있다. 한마디로 미친 소리다. 일본은 자기들의 왕을 '천황(天皇)'이라 불렀다. 왕이라 격하하여 부를 일이 없다.

그러자 이번에는 '왕성할 왕(旺)'이라 일본이 왕성하기를 바라서 그렇게 바꾸었다고 주장하는 이들이 나타났다. 일본은 우리나라 같은 풍수지리 사상이 없었던 나라다. 명당에 쇠말뚝을 박고 이름을 바꿔 기를 누른다는 사상이 없었다는 말이다. 실제로 일제 이전부터 왕(王) 자가 들어가는 지명은 왕(旺)이라는 글자가 자주 혼용되었고 그것은 일제시대에도 마찬가지였다.

어쨌거나 이 어이 없는 주장의 근거가 왕성할 왕(旺)을 쓴 '旺方山'이다. 사실은 일제 이전부터 무심히 혼용되었던 이름이지만, 이런 내용으로 주장하는 사람들은 여전히 많다.

마지막으로 왕방산(王方山)이라는 표기는 고려시대에 기원한다. 포천에 세거(世居)했던 여러 성씨(姓氏)의 족보와 포천읍지였던 견성지(堅城誌)에 고려 말 이색(李穡), 성여완(成汝完) 등이 이 산에 들어와 살았다는 기록이 있다.

고려말의 충신인 성여완은 정몽주가 살해되고 이성계 일파가 권력을 잡자 왕방산에 은거하여 스스로 왕방거사(王方居士)라 칭하고 평생 절개를 지켰다. 목은 이색 역시 국망 후 왕방산으로 들어와 삼신암이라는 암자를 짓고 은신하였는데 늘 왕을 그리워하여 산 이름을 왕망산(王望山)이라 하였고 나중에 왕방산으로 변음하였다는 유래다.

이 주장도 근거가 의심되기는 마찬가지다. 성여완은 고려 국망 후 왕방산으로 은거한 것이 사실이지만, 이색은 본관이 한산(韓山)으로 경북 영덕 출생이다. 국망 후 한산으로 낙향했다가 여주에서 생을 마쳤다. 전설과는 달리 왕방산과의 인연은 기록을 찾기 어렵다.

이런 다양한 왈가왈부가 오래 이어졌고 결론이 필요했다. 포천시 지명위원회의 결정은 여러 기록의 검토 결과 "王方山"으로 모아졌다. 가장 널리 사용되었던 표기이고 글자 역시 가장 보편적인 점이 고려되었을 것이다.

사실 짐작컨데 "王方山", "旺方山", "王訪山"으로 표기가 혼용된 것은 후세들의 각종 주장과는 달리 큰 의미가 없었을 가능성이 높다. 한자는 우리 선조들이 오래 사용한 문자이지만, 우리 글자가 아니어서 말과 뜻이 다른 경우가 많고 음차(音借)하여 사용하는 과정에서 뜻이 다른 글자로 혼동되는 경우도 많았다.

우리 옛사람들이 왕방산을 서로 다른 세 글자로 적은 것은 전설이나 구전의 유래처럼 대단한 뜻이 들어있어서가 아니라 각자 문자로 쓰는 과정에서 음이 같은 다른 글자를 혼동하여 사용한 결과였을 가능성 높다. 그것을 뒷사람들이 해석하는 과정에서 문자의 뜻에 이야기를 갖다 부쳤고 그것이 각각 달리 해석되어 널리 구전되었을 것이다.

이렇게 한자 표기나 반일감정 등 여러 논란이 있었던 왕방산은 경기 북부 포천(抱川)의 진산(鎭山)이다. 포천은 철원평야의 물산이 한양으로 들어가는 길목에 위치한 데다 우측으로 한북정맥을 울타리쳐서 산맥으로 한양과 이어지고 중앙으로는 신북과 소흘을 거친 길이 높다란 축석고개를 넘어 한양으로 연결된 고장이다.

옛 이름은 마홀(馬忽), 견성(堅城)이었는데 고려 때 포주(抱州)로 고쳤다가 조선 태종조에 현감을 두어 포천현(抱川縣)이 되었다. 세종실록지리지(世宗實錄地理志)에 관련 기록이 있다.

"抱川縣 本高句麗馬忽縣 新羅改爲堅城郡 高麗改爲抱州, 本朝太宗十三年癸巳, 例改爲縣監 ; 포천현은 본래 고구려의 마홀현(馬忽縣)인데, 신라가 견성군(堅城郡)으로 하였고, 고려가 포주(抱州)로 고쳤다. 본조(本朝) 태종(太宗) 13년 계사에 예(例)에 의하여 현감(縣監)으로 고쳤다.)"

더불어 현의 서쪽에 있는 해룡산과 왕방산에 대해서도 기록하였다. "海龍山 在縣西 山上有鑑池 旱則禱雨 往往有驗 旁有海龍寺 因是名山 俗傳有軍馬躝踏山上 非雨則陰 其北有王方山 皆爲講武場 (해룡산은 현 서쪽에 있다. 산 위에 거울못[鑑池]이 있는데, 가물 때 비를 빌면 가끔 효험이 있으며, 옆에 해룡사가 있으니, 이로 인하여 산 이름이 되었다. 속설에 전하기를, "군마(軍馬)가 있는데, 산 위를 짓밟고 다니면, 비가 오지 않으면 음침해진다."라고 한다. 그 북쪽에 왕방산(王方山)이 있는데, 모두 강무장(講武場)으로 삼았다.)"

해룡산에 기우제를 지내는 거울못이 있고 그 북쪽 왕방산에 임금의 사냥터가 있었다는 기록이다. 그외 실록(實錄)에는 태종, 세종, 세조, 성종, 숙종 조에 걸쳐 여러 왕방산의 기록이 남아 있다. 내용은 '강무(講武)' 즉 임금이 봄가을에 하던 사냥의 기록이 대부분이고 인평대군의 묘 이장에 관한 것도 있다.

영조 때 편찬한 '여지도서(輿地圖書)'에도 관련 기록이 있다. "王方山 在縣西十里 海龍山之北 俗傳光廟嘗打圍於此山云(왕방산은 현의 서쪽 십리 해룡산의 북쪽에 있다. 세상에 전하기를 광묘(光廟)가 자주 이 산에서 타위(打圍)를 하였다)"는 기록이다.

'광묘(光廟)'는 조선의 제7대 임금인 세조(世祖)의 별칭(別稱)이다. 그리고 '타위(打圍)'는 임금이 스스로 나가서 행하는 사냥을 말한다. 결국 세조가 왕방산에서 자주 사냥을 하였다는 내용이다.

조선은 성리학의 나라였다. 명분 앞세운 고담준론(高談峻論)으로 나라 망하는 줄 몰랐던 문약(文弱)이 조선의 특징이었다. 그러나 사실 조선의 출발은 무(武)에 있었다. 신궁(神弓)으로 알려졌던 이성계에 의해 개국된 나라이니 그 피를 받은 초기의 왕들은 대부분 상무(尙武)의 기운이 강했다.

형제들을 죽이고 왕이 된 태종 이방원(李芳遠)이 그랬고 조카를 죽이고 왕위를 찬탈한 세조 이유(李瑈) 역시 마찬가지였다. 무력으로 왕위를 얻은 이들이라 이 왕들은 사냥 역시 좋아했다. 그들의 사냥을 '강무(講武)'라고 불렀다. 단순한 놀이가 아니라 왕으로써 무(武)를 익힌다는 의미다.

왕방산은 포천과 동두천을 경계하는 산이다. 남으로는 해룡산과 천보산, 북으로는 국사봉 너머 소요산과 이어진다. 고산준봉은 아니지만 골 많고 산세 험하여 뭇 짐승 살기 알맞았다. 게다가 축석고개를 통해 한양 북쪽과 연결되어 있어 왕의 사냥터로 훌륭하였다.

그리하여 이름조차 왕방산이 되었다. 오랜 세월 이 산은 왕들의 사냥터로 역할했고 왕의 강무가 있을 때면 온 고을 사람들이 몰이꾼이 되어 산을 에워쌓다. 그들의 역할은 왕의 기쁨을 위해 기꺼이 짐승 앞에 서는 것이고 고함질러 겁먹은 짐승을 왕 앞으로 몰아가는 것이었다.

이제 세월 흘러 왕은 사라지고 형식적으로는 민과 왕의 구별이 없는 세상이 되었다. 더이상 백성들은 왕의 즐거움을 위해 산을 오르내리며 짐승몰이를 하지는 않는다. 대신 그들은 자신이 지지하는 지도자를 위해 나팔수가 되고 표를 던져 몰이를 대신한다. 그리고 현대의 지도자는 활 대신 확성기를 들고 군중 앞에 서서 화려한 미래와 따뜻한 복지, 그리고 굳건한 안보를 약속한다.

그들이 약속하는 미래와 복지, 그리고 안보는 능력에 바탕하지 않고 현실과 괴리되기 일쑤다. 미래의 윤택을 위해 오늘 땀을 흘려야 하는 단순한 진리는 사라진 지 오래다. 평화를 위해 오늘 힘을 길러야 한다는 만고의 진리 역시 잊힌 지 오래다.

무(武)의 위력을 알았던 몇몇 옛 왕들은 문치(文治)를 앞세웠으나 무(武)의 바탕을 잃지 않았다. 무에 바탕하지 않은 문치의 공허함과 허약함을 그들은 알고 있었다. 그래서 사냥도 단순히 사냥이 아니라 강무(講武), 즉 무를 익히는 단련의 장이 되었다.

왕방산은 옛 왕들의 상무정신이 남아 있는 산이다. 그 산 정상에 넓은 헬기장이 있어 하룻밤 별 보며 보내기 좋은 장소로 알려진 곳이기도 하다. 오랜만에 무거운 등짐 짊어지고 왕방산을 찾았다. 그 산 정상에서 별 구경하며 옛 왕들의 상무정신과 지금 사람들의 공허한 확성기 정치를 되짚어 보았다.

밤이 길었다... 왕의 산, 왕방산

일시 : 2020년 6월 20~21일(흙과 해의 날) 꽤 오랫동안 야영 산행을 못했다. 직장 생활의 여러 문제가 있었고 건강 상의 문제도 있었다. 세월 지나 문제들이 웬만해져서 굳이 등짐 못 질 이유는 없었는데, 마눌의 걱정과 회피가 일을 그렇게 만들었다.

내 아내는 꽤 강건한 체력을 가진 사람이다. 예전에 백두대간 종주 할 때 보면 산행계획을 할 때는 엄살투성이인데, 막상 산에 가서는 앞장 서 잘도 가곤 했다. 문제는 남다른 걱정에 있다. 그녀는 온갖 근심과 걱정을 모두 나열하여 검토하는 습성을 가졌다.

오래 격조하였던 야영산행도 등짐을 감당할 체력과 산짐승, 날씨, 중국 바이러스까지 모든 걱정을 다 꺼내놓고 산행가자는 나의 의견에 걱정과 반론을 한다.

작전이 필요했다. 관건은 그녀 흉중에 들어 있는 열정을 자극하는 일이다. 방법은 있었다. 우리는 TV시청을 그다지 좋아하지 않는다. 지금 대한민국의 언론은 더는 언론이라 부를 수 없는 지경에 이르렀다. 왜곡과 조작, 그리고 선동으로 가득한 그들의 헛짓을 두 눈 뜨고 볼 수 없는 탓이다.

그래서 우리 집 TV는 방송 용도가 아니라 영화 감상이나 유튜브 시청에 주로 이용된다. 요즘 유튜브에는 다양한 콘텐츠가 넘쳐 난다. 그 중에는 여성 혼자서 무거운 박배낭을 메고 야영 산행을 하는 동영상이 꽤 많다. 그녀들의 활약상을 한 달여 보더니 야영 산행에 대한 열망이 서서히 생기는 듯하였다.

어느날 야영 산행 얘기를 했더니 약간의 걱정은 나열되었지만 거부는 없었다. 그리고 맞이한 금요일. 퇴근하여 집에 돌아왔더니 장비 방 가득 야영짐을 챙겨 놓고 음식물 준비도 완비한 후 나를 맞는다.

"옳커니! 성공이닷!" 오랜만의 야영인 만큼 너무 빡세지 않는 곳을 골라 달라고 하기에 왕방산 이야기를 해주었다. "상무정신 강했던 왕들의 기운 가득한 산이고 정상까지 한 시간 반 정도면 가능하니 왕방산으로 갑시다!"  경기도 포천시 포천동·신북면과 동두천시에 걸쳐 있는 산. 높이 737m이다. 광주산맥의 서쪽 지맥인 천보산맥 북쪽 끝에 자리 잡고 있다. 산 이름과 관련하여 두 가지 전설이 전한다. 하나는 872년(신라 헌강왕 3) 도선국사가 이 산에 머물고 있을 때 국왕이 친히 행차하여 격려하였다 해서 붙여졌다는 이야기이고, 다른 하나는 왕위에서 물러난 태조 이성계가 한양으로 돌아가는 도중에 왕자들의 골육상쟁 소식을 듣고 마음을 달래기 위해 이 산의 왕방사(지금의 보덕사)에 며칠 동안 머물렀다 해서 붙여졌다는 이야기이다. 산행코스로는 포천동 호병골에서 보덕사를 거쳐 정상에 오르는 길과 포천동에서 서북쪽 창수면으로 넘어가는 무럭 고개에서 서남쪽으로 이어진 능선을 타고 정상에 이르는 길이 있다. 정상에 오르면 서북쪽으로 동두천시와 소요산(536m)이 보이고 동쪽 아래로는 포천동과 선단동을 비롯하여 그 뒤로 국망봉과 운악산(935m)이병풍을 친 듯이 보인다. 하산은 서북쪽 국사봉(754m)으로 이어진 능선길을 따라 심곡저수지로 내려간다. 산행 시간은 4시간 20분 정도 걸린다. <이곳저곳>  # 왕방산 지형도(아래 지도를 클릭하면 원본을 볼 수 있음)

# 우리집에서 포천까지는 평소 1시간 10여 분 정도의 거리다. 하지만 주말 고속도로는 나들이 차량으로 꽉 들어차 곳곳이 정체 구간이다. 외곽이 아닌 과천, 양재 거쳐 서울 시내를 관통하라고 한다. 두 시간 반 넘게 곳곳을 누빈 후 '오지재 고개'에 도착했다.

오지재 고개는 포천과 동두천을 경계하는 높은 고개다. 고개 좌우로는 왕방지맥이 지나고 있어 아 고개를 기점으로 왕방산과 해룡산이 갈린다.

# 해룡과 왕방 모두 인근 시민들에게 인기 있는 산이라 고개 주차장에는 차량이 가득하다. 주차할 곳 찾아 헤매다가 마침 산행 마치고 나가는 이의 차가 빠져 그곳에 주차했다. 몸 풀고 장비 챙긴 후 오지재 고개를 떠났다. 뙤약볕 강렬하다.

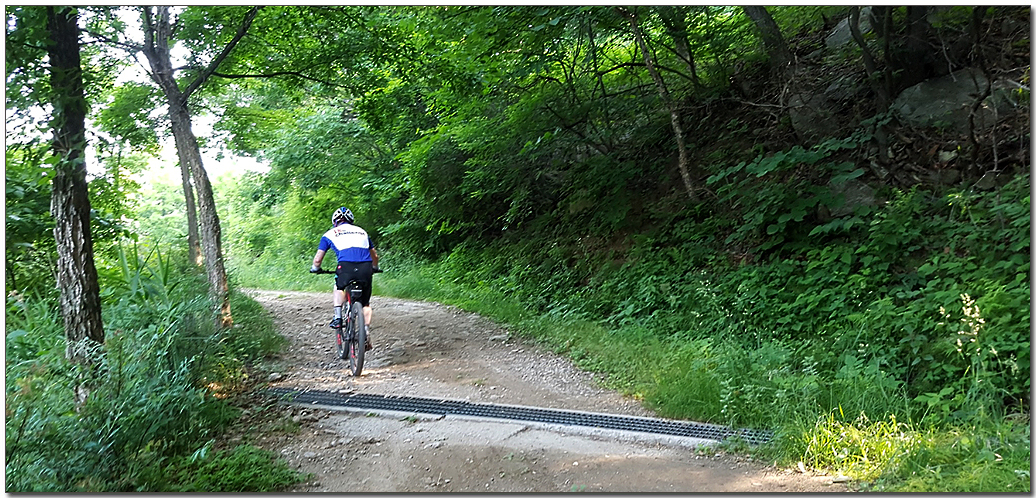

# 등로는 입구에서 두 갈래로 나뉜다. 좌측은 임도이고 우측은 산길인데, 산길은 공사 때문에 입구가 어지럽다. 왕방산은 임도로 유명한 산이다. 그 임도는 MTB 꾼들에겐 메카 같은 곳이다.

우리는 산길로 정상을 찾았다가 내일 철수할 때 임도로 돌아올 생각이다. 앞장선 마눌은 임도를 따라 저만치 먼저 가버린다. 의욕 넘치는 그녀를 돌려 세우느라 한참을 고함 질렀다.

# 정상까지는 3.4km 거리다.

# 해룡산과 왕방산을 잇는 시설물 공사가 한창이다.

# 산길은 곧장 가파르게 위로 밀어올리는 모양새다. 오랜만에 무거운 등짐 진 마눌의 입에서 아이고 소리가 절로 나온다.

# 이제 다시 등짐 짊어졌으니 한두 번 반복하다 보면 옛 실력이 나올 것이오!

# 한차례 올리면 능선 갈림길이 나온다. 능선을 넘는 바람이 아주 좋다. 한숨 돌렸다.

# 숲그늘이 좋아 햇볕의 공격에서 벗어났다. 이런 계절에는 계곡이나 숲속이 최고다. 오르막이 계속 되며 마눌의 숨소리가 거칠어진다. 이런저런 얘기 건네며 지치지 않게 격려하였다.

# 바람골만 만나면 일단 쉬고 본다. 배낭과 등 사이 공간으로 바람이 스쳐나간다.

# 짧은 오르막이니 한번만 제대로 힘을 쓰면 마루금에 오를 수 있다. 힘 내시오!

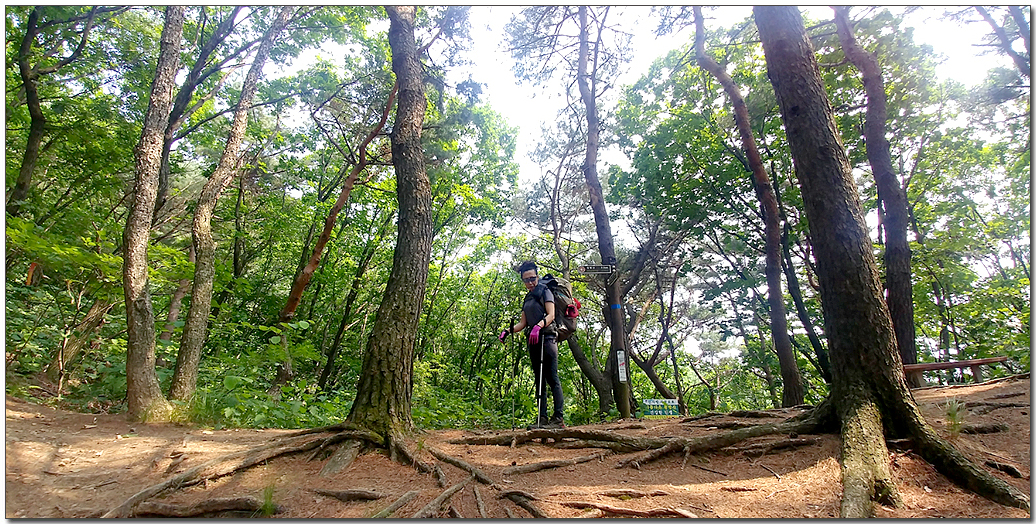

# 한 걸음 두 걸음 누적되니 능선 마루금에 도착한다. 지도에는 선단초교 갈림길이라 되어 있고 현지 이정목에는 대진대학교 갈림길이라 적혀 있다.

# 정상까지는 2.8km 거리다. 맨몸으로는 한 시간, 등짐지고는 한 시간 반 내지 두 시간 거리다.

# 배낭 멘 채 벤치에 앉아 오래 쉬었다. 이곳도 바람이 아주 좋다. 한 번의 오름질로 땀범벅이 되었는데 바람 좋아 금세 다 식었다.

# 땀 식었으니 다시 출발이다. 이제 산길은 능선 마루금을 따라 서너 차례 오르내리며 정상으로 향한다.

# 소소하게 밧줄도 한 번 잡아보고.

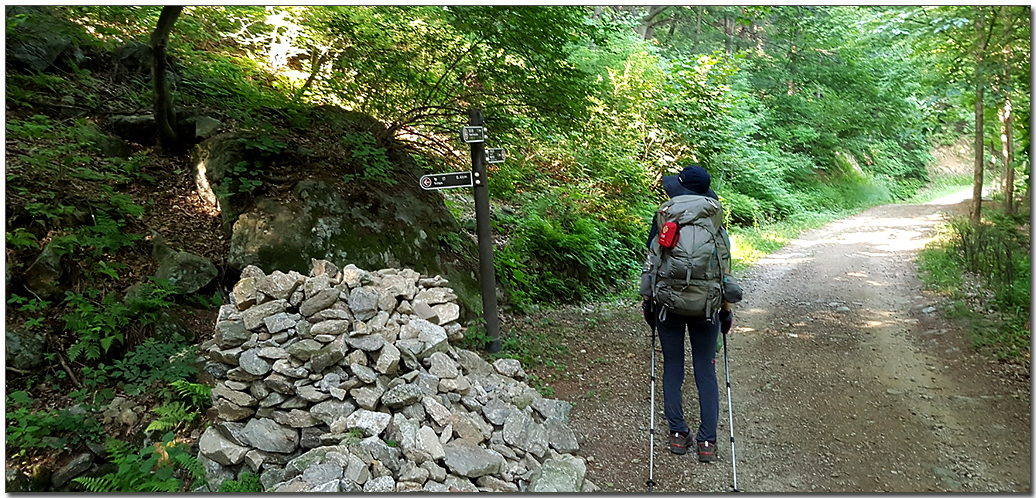

# 한 차례 오르면 통상 '돌탑봉우리'로 알려진 봉우리가 나온다. 큰 규모의 돌탑이 정상을 장식하고 있다. 저 많은 돌을 모으자면 주변 산자락을 모두 뒤져야 했겠다.

# 잠시 더 진행하면 산의 우측 사면에 조망 좋은 데크전망대가 나온다. 나중 생각이지만, 굳이 사람 많은 정상을 고집하기 보다는 이곳에서 야영하고 뒷날 맨몸으로 정상을 다녀 오는 것도 좋아 보인다.

# 바로 아래에 대진대학교가 보인다. 대순진리회에서 설립한 대학이다. 소문에는 학교생활에 종교적 색체는 거의 없다고 한다. 조망 좋은 곳이라 한참 동안 머물렀다.

# '580.4봉'에 도착했다. 왕방지맥이 지나는 곳이라 정상 표지를 매달아 두었는데 누군가 반으로 부르트려 놓았다. 이해할 수 없는 인간들이 왕왕 있다.

# 작은 봉우리 아래는 잘록이 고개가 있다. '대진대학교 갈림길'이다.

# 왕방산은 정상에는 없는 데크가 곳곳에 설치되어 있다. 이곳은 산의 좌측 사면에 있고 숲에 둘러싸여 있어 조망은 없는 곳이다. 반면 그늘 좋고 바람 시원해 쉬어가기 알맞다. 좀 전 첫 번째 능선갈림길에서 여성의 목소리가 들리더니 당일 산행 나온 부부가 휴식 중이시다. 인사하고 지나쳤다.

# 쭉쭉 뻗은 소나무들이 도열해 있는 마루금을 지난다. 기상 좋은 소나무들이다. 가만히 안아본다.

# 군부대 갈림길 통과. 군부대 쪽으로는 철조망을 둘러 출입을 금지하고 있다. 들리는 바로는 사격장이 있어 평일에는 총소리도 많이 들리는 모양이다.

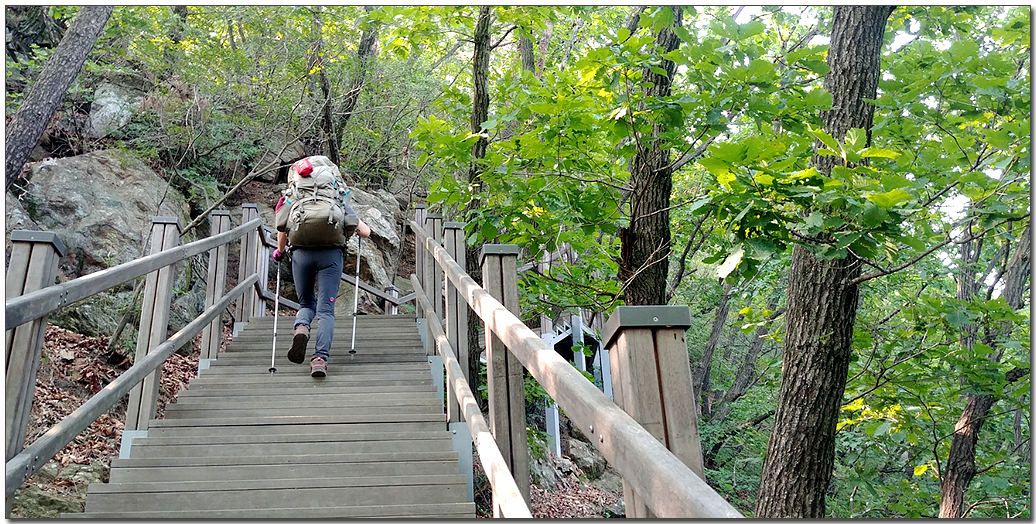

# 잠시 더 진행하면 임도 갈림길이 나온다. 내일 하산은 이곳으로 할 생각이다. 갈림길 뒤는 가파른 계단이 기다리고 있다. 무거운 등짐 지고 저 계단을 오르자면 거친 숨소리 한 번 쉬어줘야 한다.

# 널찍한 헬기장을 만났다. 이 산에 많은 헬기장 중 첫 번째 것이다.

# 다음 안부 아래에는 바위 조망처로 만든 소형 데크가 있다.

# 역 피라미드 모양의 저 바위는 우측의 큰 바위에서 떨어져 나온 것이다.

# 그 바위 위에는 소나무 한 그루가 진달래를 장식으로 두른 채 뿌리를 내렸다. 천연 화분 같은 느낌이다. 신이 하늘 정원에서 부삽으로 한 삽 떠낸 듯한 모양이다.

# 거인이 바위 끝을 뚝 떼어낸 듯하기도 하고.

# 다시 한 차례 올리면 나무 계단으로 된 686.5봉 앞 탱크바위가 나온다. 이곳에도 멋진 데크 전망대가 있는데 오를 때는 못보고 지나쳤다.

# 하늘을 향해 불꽃 나부끼 듯 가지를 벌린 적송을 만났다. 어떤 이유에선지 소나무가 자라다 여러 갈래로 가지를 펼친 것이다. 낙동정맥 한티재 가는 길에도 저렇게 생긴 유명한 소나무가 있다. 이름도 있어서 '십지춘양목'이라 부른다.

봉화, 울진, 영양 등은 금강송 군락지다. 춘양목은 금강송의 다른 이름인데 손가락 벌리 듯 가지 뻗은 십지춘양목은 낙동정맥의 랜드마크 중 하나다. 이곳 왕방의 저 소나무도 십지춘양목이라 불러 좋을 듯하다.

# 다시 작게 봉우리 하나 넘는다. 숲 너머로 왕방의 정상부가 보인다.

# 그러나 그냥 올리는 것이 아니라 잠깐이나마 아래로 내렸다가 다시 올라라 한다.

# 전체적으로 완만한 능선길이라 난이도 낮은 산이기는 하지만, 오랜만에 무거운 등짐 진 마눌에게는 만만치 않은 곳이다. 그래도 큰 불평 없이 씩씩하게 잘 간다.

# 잡목이 자라 기능을 상실한 헬기장을 지난다.

# 기운 내시오! 다 왔소! 수목이 사라지고 하늘이 열리면 정상이오!

# 왕방의 정상 입구에는 잘 생긴 소나무 한 그루가 수문장 역할을 하고 있다.

# 왕방산 정상에 도착했다. 그동안 산행과 격조했던 마눌은 오랜만에 정상석과 교감하는 기쁨을 맛본다.

# 우리 목적지인 헬기장은 정상 조금 너머에 있다. 그 중간에 딱 텐트 한 동 칠 공간이 있다. 헬기장이 소란스러우면 1차적으로 이곳이 대피소가 될 수 있겠다.

# 왕방산 최고의 조망지이자 야영지인 정자가 나타났다.

# 그러나 그곳에는 이미 한 무리의 팀이 정자를 선점하고 있다.

# 작은 풀이 밀생하여 헬기장도 야영 조건은 좋은 편이다.

# 다만 박무가 끼어 조망이 깨끗하지 못한 점은 옥의 티다.

# 공기 깨끗한 날에는 최고의 조망처가 되어 보인다.

# 지나온 능선이 북서쪽으로 길게 누워 있다. 전체적으로 완만한 지형임을 알 수 있다.

# 왕방산은 백패킹 장소로 널리 알려진 곳이다. 틀림없이 여러 팀이 올 것이어서 우리는 정자쪽과 반대 방향의 최대한 안쪽으로 자리를 잡았다. 단체 팀과 조금이라도 멀어지려는 뜻도 있고.

# 저분은 고프로 같은 촬영장비를 갖추고 있다. 나중에 확인하니 과연 유튜브 방송을 하는 이다. 그의 방송에서 스쳐가는 모습이나마 마눌과 나의 모습을 볼 수 있었다.

# 우리 빨갱이 텐트도 오랜만에 제 임무를 수행한다.

# 시각이 많이 되었음에도 햇살이 아직 뜨겁다. 집 다 지어놓고 물티슈 목욕과 가벼운 옷으로 환복한 후 그늘에 앉아 쉬었다. 이렇게 여유가 많을 줄 알았으면 책을 가져올 걸 그랬다.

# 과연 시각이 흐르자 한 팀, 두 팀 헬기장을 찾아든다. 이날 왕방의 헬기장에는 우리 포함 다섯 개의 텐트가 펼쳐졌고 정자에 서너 개의 텐트가 자리했다. 들머리에서 가까운 거리이고 난이도 높지 않은 곳이라 그렇다.

# 오늘은 설영도 빨리 정비도 빨리 식사도 빨리 이뤄졌다.

# 산정에서 마시는 막걸리는 언제나 옳다. 한 통으로는 좀 아쉽기는 하다.

# 예전같으면 다른 팀과도 인사하고 술도 함께 나눴을 텐데 전염병 창궐하는 요즘에는 그렇게 못한다.

# 그럭저럭 밤이 찾아왔다. 포천시의 불빛 휘황하다.

# 왕방산 헬기장의 텐트촌에도 하나둘 불이 켜졌다.

# 우리 빨간 텐트에도 오랜만에 불이 들어왔다.

# 휴대폰으로 찍는 야경사진이라 퀄리티에 한계가 있다.

# 조용한 밤이었다. 여러 팀이 있었지만 서로 배려하는 분위기라 소란스럽지 않았다. 오래 바깥에서 서성이며 별구경하였다.

# 편안히 잘 보냈다. 춘추용 침낭을 가져갔는데 더워서 활짝 열고 잤다. 하도 일찍 자서 근래 가장 오랜 시간 동안 수면하였다. 새벽에 일찍 일어났는데 아직 일출 전이었다. 다시 텐트 속으로 들어와 침낭 속으로 들어갔다. 게으름 피우다 나오니 이미 해가 솟아 있다.

# 헬기장 텐트촌에도 여명을 깨우는 햇빛이 스며들고 있다.

# 수풀 근처에 있어서도 결로 없이 편안하였다.

# 인원수가 많아지면 과음하기 쉽다. 정자 팀들은 상기 기상 전이다.

# 멀리 운악산, 청계산, 국망봉으로 이어지는 한북정맥의 산맥들이 금빛 햇살 속에 모습을 드러낸다.

# 정자 팀은 철수가 가장 빨랐다. 아침 먹고 나와보니 이미 철수하고 없다.

# 우리도 서둘러 짐을 챙겼다. 접근성 좋은 산이라 일찍 산행에 나선 사람들 찾아들 시각이기 때문이다.

# 짐 꾸러놓고 주변 한바퀴 돌았다. 이 말나리꽃은 어제 우리가 올 때는 꽃몽우리 상태이더니 아침 햇살 받고 활짝 피었다. 하룻밤 이슬이 이렇게 중하다.

# 이 꿀풀은 어제 모습 그대로다. 꿀풀은 햇살 잘 드는 양지쪽을 좋아한다. 따라서 전국 산지의 무덤가에 아주 흔하다. 약재로도 쓰는데 이뇨에 효능이 있다 한다.

# "하룻밤 잘 보냈습니다". 헬기장과 그곳을 이용한 사람들에게 작별하고 헬기장을 떠났다. 여러 팀이 함께 있었지만, 다들 배려심 깊은 사람들이어서 고요한 밤이었다.

# 정상으로 복귀

# 왕방산 정상의 소나무에게도 작별.

# 정상 우측으로 내려가면 국사봉과 연결된다. 그 국사봉은 다시 소요산과 연결되고.

# 어제 오면서 그냥 지나쳤던 탱크바위 전망대를 다시 찾았다.

# 그곳에 진짜 훌륭한 조망처가 있었다.

# 딱 텐트 한 동 들어갈 정도의 데크가 있다. 사방 최고의 조망을 보여주는 곳이다. 이런 좋은 곳이 있는줄 알았으면 어젯밤 이곳으로 돌아 올 걸 그랬다. 아쉽다. 다음을 기약해야겠다.

# 포천 일대의 인간세.

# 뒤쪽에 왕방산 정상이 보인다.

# 동두천으로 넘어가는 탑동터널 쪽 조망.

# 왕방 정상에서 이어진 국사봉과 공원묘지. 그리고 멀리 소요산의 봉우리들이 보인다.

# 하산길도 능선을 오르내리는 길이라 마냥 쉽지만은 않다.

# 음식물 빠진 배낭이지만, 기본 물품들의 무게가 있어 배낭은 여전히 무겁다.

# 나무 계단 아래 임도 갈림길이 있다. 어제는 능선 마루금을 따라 정상으로 향했으니 오늘은 임도를 따라 오지재 고개로 향할 작정이다. 그래서 우측 임도 방향으로 내려 갔다.

# 임도로 내려가는 길은 어둡고 가파르다. 등로 옆에 싸리버섯 세 무더기가 있다. 그런데 자세히 보니 핀지 오래되어 시들고 있다. 아깝다.

# 가파른 내리막이 아주 길게 이어진다. 어제 오지재에서 올라간 길보다 훨씬 더 가파르다. 게다가 중간에 멧돼지를 한 마리 만났다. 습한 숲속에서 먹이 활동 하던 녀석이 우리를 발견하고 콧김 킁킁 남긴 채 좌측 숲으로 사라졌다. 호각 꺼내 한참을 불었다. 이미 도망하여 흔적 없는 것 확인하고 다시 내려갔다.

# 긴 내리막 끝에 임도에 내려섰다.

# 오지재까지는 1.5km거리다. 왕방산은 원래 임도로 더 유명한 곳이다. 구불구불한 임도가 산책로 및 MTB 코스 역할을 하기 때문이다.

# 둘이서 도란도란 얘기 나누며 오지재로 내려갔다.

# MTB족들을 많이 만났다. 임도 상태가 좋아 초보자도 쉬 접근할 수 있는 곳이다.

# 바야흐로 나리꽃 피어나는 계절이다. 저렇게 땅을 보고 있으면 말나리, 하늘을 보고 오똑하면 하늘나리, 혹은 하늘말나리, 반점이 크고 줄기 엽맥 사이에 검정 구슬을 가지고 있으면 참나리, 연분홍 작고 예쁜 모습의 솔나리, 노란 민무늬의 원추리 등이 모두 이 시기 피어나는 나리 형제들이다.

# 샘터도 있다. 정리되어 있지 않아 그냥 먹을 수는 없다.

# 우리가 내려온 길 외에 능선으로 올라가는 갈림길이 또하나 있다.

# 이윽고 오지재에 도착했다. 오지재 쉼터의 주인 아주머니가 아는 체를 한다. 지역 경제에 도움을 드리고자 음식 주문을 했는데 아직 장사 준비가 덜 되었단다. 다음을 기약했다.

그렇게 왕방산 야영산행을 마무리했다. 왕방산은 접근성이 좋고 산길도 아기자기하여 동무들 벗하여 오손도손 하룻밤 보내기에 적합한 산이다. 산세 험하지 않아 처음 야영을 시작하는 이들에게도 무리 없는 산이다. 추천! |

'산이야기 > 일반 산행' 카테고리의 다른 글

| [근교산행]수리산/修理山-흐린날 뜻밖의 조망 (0) | 2020.07.19 |

|---|---|

| [야영산행]중원산/中元山-여름산 중원(中元) (0) | 2020.07.05 |

| [일반산행]묘각사 임도-2020년 4월 15일 (0) | 2020.05.03 |

| [일반산행]구봉산/九峰山-신년 등구봉(新年 登九峰)! (0) | 2020.01.03 |

| [야영산행]화악산/華岳山-만춘실운현(晩春實雲峴)! (0) | 2019.06.06 |